【第2話】 若手のホンネ

「会社全体の未来を考えて発言しているのに・・・」②

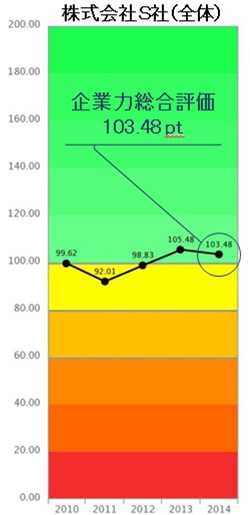

続いては、4つの事業部で構成されている株式会社S社の意思決定に関するお話です。

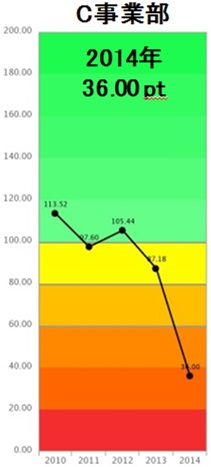

2009年、展開可能性の見込めないC事業部の撤退について議論されましたが、現状維持の意思決定。

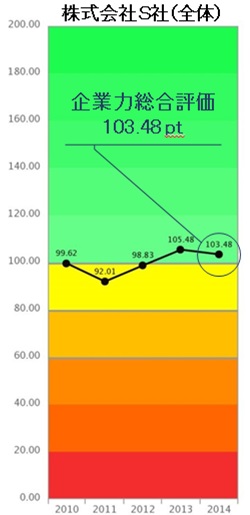

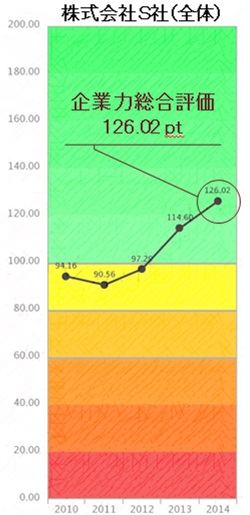

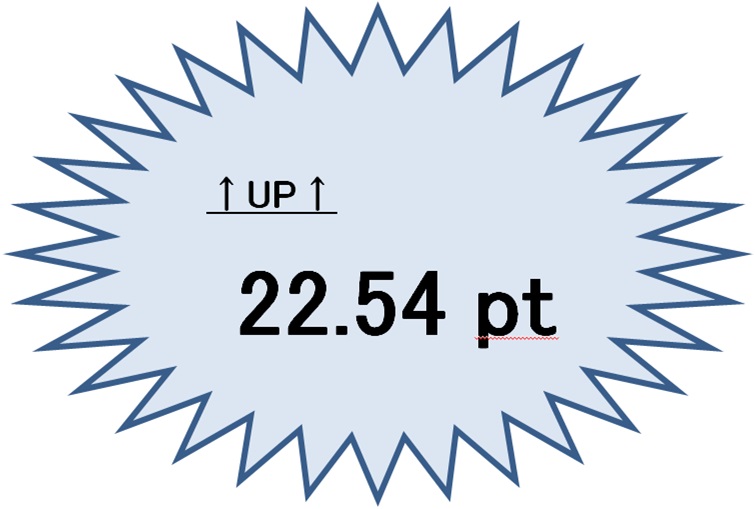

もし、撤退を実行していたら、企業力はどう変化していたのでしょうか。早速見てみましょう。

2009年、展開可能性の見込めないC事業部の撤退について議論されましたが、現状維持の意思決定。

もし、撤退を実行していたら、企業力はどう変化していたのでしょうか。早速見てみましょう。

|

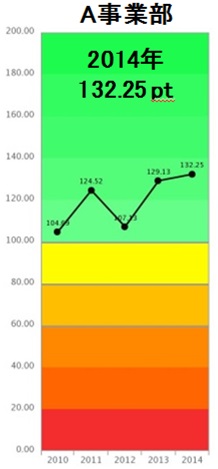

売上高全体の40%超を占めるS社の中核事業部。 ここ数年、市場占有率に変動はないが、市場規模は徐々に拡大中。それに伴い、S社においても伸び盛りの事業。 |

|

|

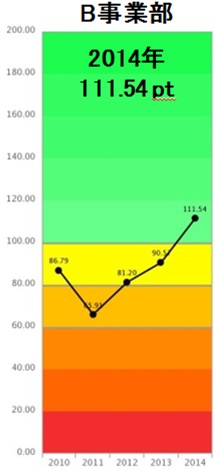

数年前は厳しい状況下だったが若手のB氏を事業部長に抜擢。奇抜な発想でイノベーションに成功。所属人員は若手が多く、ベテラン多数のC事業部とは犬猿の仲。 |

|

S社で最も伝統のある事業部。5年前の撤退議論では、C事業部長の反発で事業を継続することに。歴史ある事業部のため所属人員もベテランが多く社内発言力は強い。 |  |

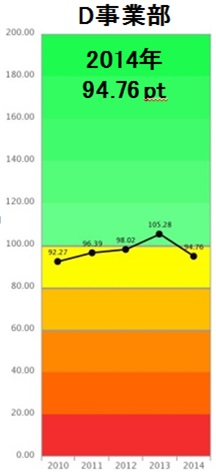

S社の中でも特異な事業部。公共事業と関係があり、変動はあるものの、安定的な受注が期待できる事業部。D事業部長は、安定に満足せず新たな市場開拓を試みる。 |

|

⇒ ⇒ ⇒ |

2010年の時点で C事業部を撤退していたら 企業力総合評価はどうなる? |

⇒ ⇒ ⇒ |

|

|

【SP21コラム③】

今回のようなことはどうして起こったの?

確かにC事業部長の強烈な反発も原因の1つですが、経営の「見える化」ができていなかったことが主たる原因です。

C事業部長が反発しても経営の「見える化」さえ実現できていれば、会社全体の利益とは何かを考え、撤退の意思決定ができたのではないでしょうか。

C事業部長が反発しても経営の「見える化」さえ実現できていれば、会社全体の利益とは何かを考え、撤退の意思決定ができたのではないでしょうか。